Un chiffre ne ment pas : près de 25 % des pertes de chaleur d’une maison ancienne s’échappent par les murs. Derrière chaque façade en pierre ou en brique, la question de l’isolation thermique s’impose, bien loin d’un simple effet de mode. Le confort d’hiver, la facture énergétique et la préservation du bâti s’y jouent, avec des solutions qui ne laissent que peu de place à l’improvisation.

Les isolants synthétiques, minéraux et biosourcés affichent des performances et des contraintes de mise en œuvre très variables selon leur compatibilité avec la maçonnerie traditionnelle. Le recours à l’isolation par l’extérieur, bien qu’efficace, nécessite une attention particulière à l’humidité et à la préservation du bâti ancien.

Ce que disent les normes sur l’isolation thermique des murs en maçonnerie

En France, la législation balise strictement l’isolation thermique des murs en maçonnerie, en posant des exigences précises à chaque projet. La réglementation thermique en vigueur, notamment la RE2020, établit des seuils de performances thermiques en fonction des catégories de bâtiments. Ce cadre vise à limiter les pertes de chaleur, optimiser la dépense énergétique et garantir un confort constant en toute saison.

Pour les travaux d’isolation dans l’ancien, la résistance thermique minimale exigée dépend de la zone climatique et du type de mur. Un mur en maçonnerie non isolé affiche souvent une résistance inférieure à 0,5 m².K/W. Lors d’une rénovation, il s’agit d’atteindre une résistance thermique supérieure à 2,3 m².K/W pour prétendre aux aides publiques. La mise en œuvre doit respecter les prescriptions du DTU 20.1 ou 23.1, pour prévenir tout risque : condensation, migration de vapeur d’eau ou ponts thermiques.

Voici les deux grandes options à considérer, selon la configuration du bâtiment et les contraintes réglementaires :

- Isolation thermique par l’intérieur : souvent retenue pour les murs anciens, à condition de respecter la gestion de l’humidité et la respiration des parois.

- Isolation thermique par l’extérieur : offre de meilleures performances, mais nécessite un accord spécifique en secteur protégé, notamment auprès des Architectes des bâtiments de France.

Respecter ces normes conditionne l’accès aux dispositifs d’aide comme MaPrimeRénov’ ou les certificats d’économie d’énergie. Le choix des isolants, la qualité de la mise en œuvre et leur adaptation à la maçonnerie existante pèsent lourd sur la durabilité du chantier. Compatibilité entre matériaux, maîtrise de l’humidité et fiabilité des performances annoncées par les fabricants sont des critères décisifs.

Murs en pierre : quelles méthodes privilégier pour une isolation efficace ?

Isoler un mur en pierre ne se résume pas à empiler les couches. Ces parois massives, marquées par le temps et souvent irrégulières, présentent une faible résistance thermique d’origine. Leur inertie tempère les variations, mais elles laissent la chaleur filer en hiver. Pour isoler un mur en pierre, deux grandes stratégies existent : l’isolation par l’intérieur (ITI), très répandue, et, plus rarement, l’isolation par l’extérieur.

La technique d’isolation intérieure s’impose la plupart du temps en rénovation pour conserver l’aspect des façades. Elle consiste à ajouter un isolant performant en doublage, en préservant l’intégrité du mur. Mais attention, la gestion de l’humidité s’avère ici décisive : la pierre respire, stocke l’eau, la restitue. Si l’on utilise un isolant mal adapté ou si le frein vapeur est mal positionné, l’humidité risque de s’accumuler, provoquant moisissures et dégradations.

Pour réussir une isolation intérieure sur mur en pierre, voici les points de vigilance :

- Choisir des isolants perspirants : laine de bois, chaux-chanvre, panneaux de fibres de bois, capables de laisser passer la vapeur d’eau tout en jouant leur rôle thermique.

- Limiter l’épaisseur pour ne pas sacrifier l’espace intérieur, tout en garantissant une isolation thermique réellement efficace.

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) change radicalement la donne pour la façade. Elle supprime presque tous les ponts thermiques et offre une efficacité redoutable. Mais sur le patrimoine ancien, elle reste rare, car soumise à des contraintes réglementaires strictes et à l’avis des architectes. Chaque mur exige une approche personnalisée, selon son épaisseur, son taux d’humidité et sa capacité à réguler les échanges d’air.

Zoom sur les matériaux isolants : performances, avantages et limites

Quand il s’agit d’isolation thermique des murs en maçonnerie, le choix de matériaux isolants est vaste. Chacun revendique ses points forts, mais aussi ses failles. La laine de verre domine le marché : prix attractif, résistance thermique élevée (jusqu’à 7 m².K/W pour 24 cm) et pose aisée. À la moindre infiltration d’eau, sa performance s’effondre, et elle devient alors un point faible.

La laine de roche est aussi très répandue. Elle se distingue par sa résistance au feu et son efficacité acoustique. Sa conductivité thermique avoisine 0,035 W/m.K. Elle supporte mieux l’humidité que la laine de verre, mais elle n’est pas infaillible face à des infiltrations prolongées.

Les isolants biosourcés séduisent de plus en plus. La laine de bois, le chanvre, la ouate de cellulose offrent des performances honorables (λ de 0,036 à 0,046 W/m.K), une bonne régulation de la vapeur d’eau et une faible énergie grise. Leur densité permet de gagner en confort d’été, car ils ralentissent la montée de la chaleur dans le logement. Le coût est plus élevé, mais leur popularité augmente, portée par la réglementation environnementale.

Dans certains cas bien spécifiques, d’autres matériaux tirent leur épingle du jeu. Le liège s’adapte parfaitement aux murs sujets à l’humidité, grâce à son imperméabilité naturelle. Les panneaux en fibres de bois allient performance thermique, isolation phonique et capacité à laisser respirer le mur. Le choix du bon isolant ne se limite donc pas à comparer des valeurs chiffrées : il engage la solidité du bâtiment, la santé des occupants et la cohérence avec la maçonnerie en place.

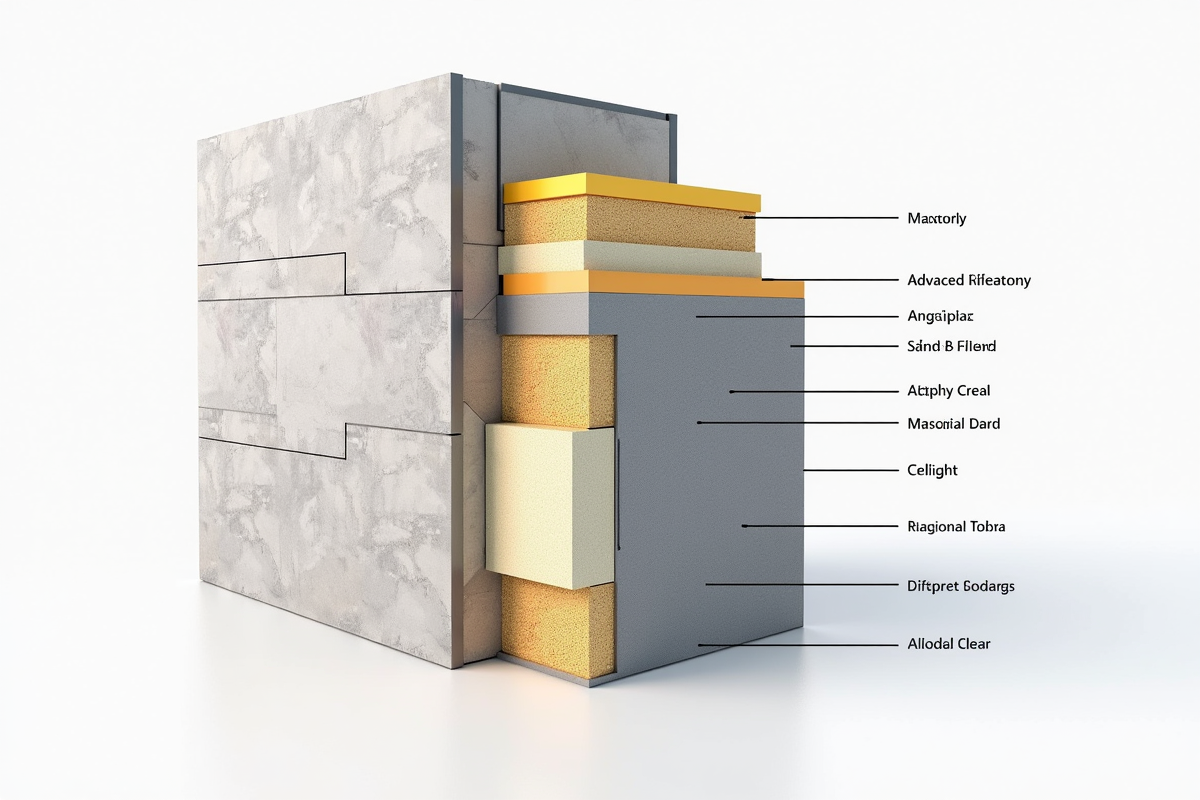

L’isolation thermique par l’extérieur : principe, matériel et astuces pour bien démarrer

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) change radicalement la performance énergétique d’un bâtiment tout en modifiant son apparence. Le principe est simple : envelopper la structure d’un manteau isolant continu, ce qui supprime la plupart des ponts thermiques et optimise la réduction de la consommation énergétique. Cette solution a un atout de taille : la surface habitable reste intacte, ce qui compte particulièrement lors de travaux d’isolation dans un logement déjà occupé.

Les solutions techniques à disposition sont variées. Voici les principaux systèmes disponibles :

- Panneaux rigides en polystyrène expansé ou laine minérale, posés mécaniquement ou collés sur la maçonnerie.

- Enduit sur isolant, parfait pour une finition lisse, pérenne et esthétique.

- Bardage ventilé sur ossature, qui apporte à la fois solidité et cachet à la façade.

Avant de choisir une technique, il est indispensable d’identifier la nature du mur existant. Les maçonneries anciennes supportent mal les solutions trop étanches. Mieux vaut alors miser sur des matériaux isolants perspirants comme la laine ou la fibre de bois, qui accompagnent les échanges naturels d’humidité.

Un préalable s’impose avant de démarrer : vérifier minutieusement l’état du support. Un mur sain est la condition sine qua non pour la durabilité de l’ITE. Il faut traiter l’humidité, éliminer les mousses, contrôler la planéité. La pose demande rigueur et méthode : jonction parfaite des plaques, chevillage adapté, soin particulier aux points singuliers. Le succès repose sur l’anticipation et le choix d’un matériel certifié, parfaitement compatible avec les contraintes architecturales du lieu.

En isolant correctement vos murs en maçonnerie, vous ne vous contentez pas d’améliorer les performances : vous prolongez la vie du bâtiment et transformez le confort au quotidien. Et si, demain, votre maison ancienne devenait la référence en matière d’habitat durable ?